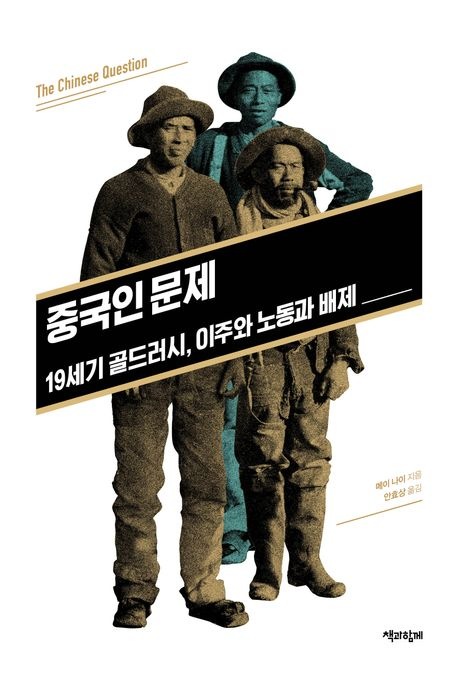

<관심 신간 소개> 메이 나이의 ‘중국인 문제’

뿌리깊은 美 반중정서 시작은 중국인 노동자

1882년 5월 미국에서 ‘중국인배제법’이 시행됐다. 이후 10년 동안 중국인 노동자의 미국 이민이 금지됐다. 자유의 가치를 건국 이념으로 삼은 미국이 한 집단을 특정해 ‘배제하겠다’고 명시적으로 나선 최초이자 유일한 법이다. 물론 법적으로 그렇단 얘기고, ‘반(反)이민’ 정서는 여전히 만연해있다. 트럼프 정부가 중국인 비자 취소나 입국 제한을 시켰던 일이 불과 4년 전인 2020년이다.

물론 19세기 중국인 노동자에 대한 차별과 현재 미·중 갈등 국면에서의 반중 정서는 그 양상이 다르다. 19세기엔 ‘골드러시’ 즉 금 채굴을 위해 아메리칸드림을 품고 바다 건너 밀려드는 노동자들이 많았다. 기존 정착민인 백인들과 이주민인 중국인들의 대규모 접촉은 이민자에 대한 편견과 차별을 낳았다. 이들은 ‘쿨리’(‘머슴’이라는 뜻의 힌디어)라 불리며 저임금 노동에 투입됐다. 19세기 유럽의 노예 해방, 세계적 경제적 불황, 청나라의 몰락 등이 겹치며 중국인 노동자들이 사실상 노예의 지위를 대체했던 아픈 역사다.

저자는 중국계 미국인으로, 미국 컬럼비아대에서 이주 연구를 전공한 역사학과 교수다. 그는 쿨리를 재조명한 이 연구를 통해, 이 시기가 오늘날 아시아인에 대한 인종차별의 기원이 됐다고 짚는다. 책은 공교롭게 미·중 관계가 최악으로 치닫던 2020년 완성돼 세상에 나왔지만, 저자는 연구의 의도가 ‘인종주의의 정치적 이해관계를 밝혀내는 것’에 있다는 점을 분명히 밝힌다. 미국의 권위 있는 역사 저술상 ‘밴크로프트상’도 받았다.

책은 본격적으로 19세기 주요 금광지인 미국 캘리포니아, 오스트레일리아 멜버른, 남아프리카의 트란스발 등을 배경으로 삼아 백인들의 배타주의적 공동체 형성을 분석했다. 특히 대불황 속 백인 노동자들이 이민 노동자를 위협으로 인식했다. ‘내 일자리를 빼앗고 임금 수준을 낮춘다’ ‘절대 문명화되지 않을 것이다’ 등 자본주의와 인종주의가 결합하며 편견을 양산했다. 미국의 중국인배제법은 그런 분위기의 절정을 상징한다.

저자는 그 와중에도 ‘쿨리’가 무기력한 하층민이나 피해자에 머무르지 않았다고 강조한다. 이들도 다채로운 사회 구성원이었다는 것이다. 억압과 차별에 대항해 임금 투쟁, 거리 시위, 청원 등의 활동을 벌이기도 했다.

그랬던 중국이 지금은 미국과 어깨를 나란히 하며 세계 패권을 다투고 있다는 건 달라진 국력을 보여주는 게 아닐까. 다만 저자는 21세기 미·중 갈등에도 19세기 골드러시 때의 ‘중국인 문제’가 드리워 있다고 본다. 이른바 ‘시노포비아’(중국공포증)에 서양과 다른 가치·체제를 지닌 중국을 패권국가로 인정할 수 없다는 이데올로기가 깔려 있다는 주장이다.